Une autre histoire des Alpes

: les ascensions oubliées des officiers géographes dans les Alpes du Sud

• La carte de

Bourcet, 1749-1755

• La carte générale de la France, dite carte de l’État-Major, 1823-1830,

1851-54

Recherches menées par Olivier Joseph et Paul Billon-Grand (France)

et par Eugenio Garoglio (CeSRAMP – Université de Turin)

Avec la collaboration d’Alexandre Nicolas, cartographe.

Contact : Olivier Joseph – olivierpjoseph@gmail.com – 06 88

56 61 95

_______________

C’est à l’occasion de la commémoration du

150ème anniversaire de l’ascension de la Barre des Écrins, en 2014 sous

l’égide de l’office de promotion de la communauté de communes du Pays des

Écrins (Destination Écrins, Hautes-Alpes), de l’Office de Tourisme de la

Vallouise, du Parc national des Écrins et de la

Compagnie des guides Oisans-Écrins, qu’Olivier Joseph et Paul

Billon-Grand se sont intéressés, le premier en historien, le second en

toponymiste, aux événements ayant précédé cette ascension importante dans

l’histoire de l’alpinisme.

Située au cœur des massifs des Écrins et de l’Oisans (Hautes-Alpes et

Isère), la Barre des Écrins est une montagne de 4102 mètres d’altitude qui

était, jusqu’au rattachement de la Savoie à la France (1860), le plus haut

sommet français. Les Écrins forment une vaste montagne glaciaire dans leur

face nord, où prend naissance le Glacier Blanc. L’ascension jusqu’à

l’altitude de 4000 mètres se fait sans difficulté majeure : seuls les 100

derniers mètres, sur une face verglacée et sur une arête aérienne sont plus

délicats, mais néanmoins accessibles.

Son ascension, le 25 juin 1864, par une cordée composée d’un guide français,

Michel Croz, d’un guide suisse, Christian Almer, et de trois alpinistes

anglais, Adolphus Warburton Moore, Horace Walker et Edward Whymper, marque

une date importante. Elle fait entrer le massif des Écrins dans l’histoire

de l’alpinisme sportif.

Alors même que les deux récits de Whymper et de Moore ne mentionnent jamais

le fait que cette ascension ait été une première, les compilations anglaises

puis françaises ont attribué très rapidement à la cordée de Whymper le

mérite de la première ascension.

En portant nos regards sur les décennies précédant cette ascension, en

reprenant à frais neuf les récits et les archives des personnes qui ont

fréquenté ce massif de haute montagne entre les XVIIe et XIXe siècles, nous

sommes allés de surprise en surprise. Nous avons non seulement compris

l’ampleur des travaux conduits sur le terrain par les officiers-géographes

aux XVIIIe et XIXe siècles, mais nous avons aussi retrouvé les traces de

leurs exploits scientifiques et sportifs. Et nous commençons à comprendre

les mécanismes qui ont conduit à l'oubli de ces ascensions, alors même qu'un

des plus importants alpinistes anglais en a donné les clés.

_______________

Les ascensions de 1750-51

Les minutes originales de la carte de la

frontière des Alpes dauphinoises (Service Historique de la Défense – J 10 C

512 et 516), établie entre 1749 et 1755 sous la direction de Pierre-Joseph

de Bourcet, ingénieur militaire, sont un chef d’œuvre de cartographie peu

connu. Les minutes originales, aquarellées, sont dessinées au 1/14 400e. De

très nombreux détails y figurent : maisons, cabanons, chemins, rivières,

etc.

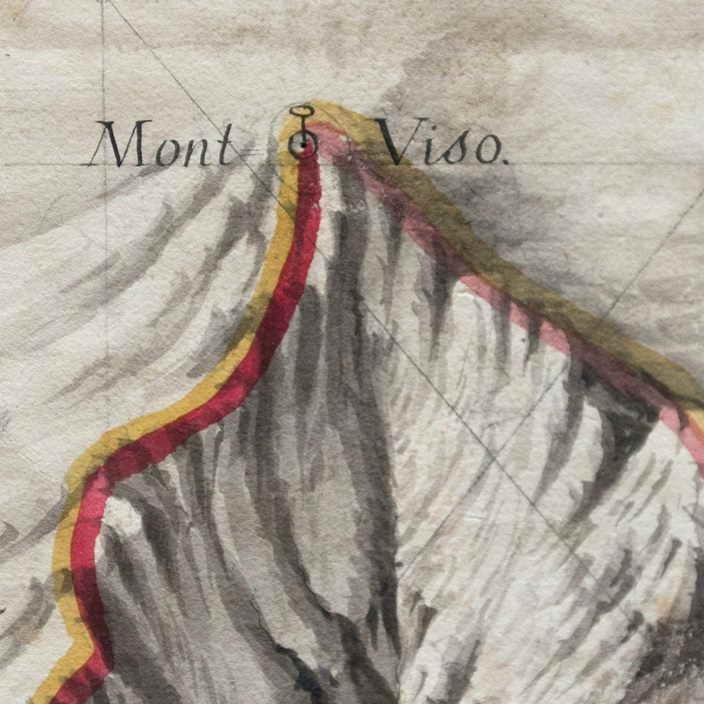

Nous avons eu la surprise de découvrir,

sur les feuilles

représentant le Queyras, que Bourcet et ses officiers avaient très

vraisemblablement escaladé le Viso (3841 m) lors des opérations de géodésie

conduites en 1750 ou 1751.

|

La consultation du canevas

géodésique de la carte de Bourcet (S.H.D. – J 10 C 511) a permis

d’établir la réalité de cette ascension. En reportant tous les

sommets formant les triangles primaires de la géodésie de Bourcet

sur un modèle numérique de terrain actuel, nous avons montré que,

durant l’été 1750 ou 1751, Bourcet et ses officiers ont bien

escaladé le Viso, mais encore le Bric Froid (3302 m), le pic de

Rochebrune (3320 m), l’Aiguille Noire en Clarée (2870 m) et le

Râteau Ouest (3769 m). Et au moins cinq autres sommets à l’intérieur

du massif des Écrins, dans les vallées adjacentes à celle du Vénéon

et de la Bérarde que nous avons encore du mal à identifier, mais qui

pourraient être le Jandri, l’Aiguille du Plat de la Selle, le Pic du

Says, etc.

Si les sommets clairement identifiés ne présentent pas de

difficultés d’ascensions majeures, ils sont néanmoins situés en

haute altitude et exigent des personnes qui les gravissent,

aujourd’hui comme en 1750, de franchir des terrains glaciaires

(Râteau), des pentes raides (Viso, Râteau), des ressauts rocheux qui

doivent être escaladés avec les pieds et les mains (Viso et surtout

Aiguille Noire). |

|

Nous savons, par

une série de documents conservés aux Archives Départementales des

Hautes-Alpes (E DEP 57 BB 53, pièces justificatives de la trésorerie de la

communauté de Vallouise), que les officiers étaient systématiquement

accompagnés dans ces ascensions par trois habitants des vallées qui

portaient les instruments de mesure, et d’un autre qui les guidaient.

D’autres habitants des communautés montagnardes étaient réquisitionnés pour

installer sur les sommets des « jalons » : signaux permettant les visées de

loin, composés d’un tronc d’arbre de 10 à 15 mètres de hauteur, et d’un drap

blanc formant « banière ».

Ces ascensions, qui

sont dorénavant les premières connues de ces sommets, ont été de véritables

exploits sportifs et scientifiques avant l’heure.

Les ascensions du

Viso et du Râteau Ouest par les officiers placés sous le commandement de

Bourcet, interviennent respectivement 110 ans et 120 ans avant les premières

admises jusqu’à ce jour : 1861 pour le Viso (William Mathews, Frederick

William Jacomb, Michel Croz et Jean-Baptiste Croz) ; 1873 pour le Râteau

(Miss Meta Brevoort, W. A. B. Coolidge, Christian Almer, Peter Michel, Peter

Bleuer et Christian Roth). Mais ces deux

ascensions majeures ont aussi lieu 35 ou 36 ans avant celle du Mont-Blanc.

C'est dire

l’importance de la campagne de géodésie et de cartographie menée sous la

direction de Pierre-Joseph de Bourcet au regard de l’histoire de la présence

humaine sur les hauts sommets des Alpes.

_______________

Les ascensions de 1851-53

Lors de la campagne géodésique et

cartographique des années 1851, 1852 et 1853, visant à terminer la Carte

Générale de la France – dite carte de l’État-major – des officiers

topographes et cartographes de l'État-major ont gravi une bonne vingtaine de

sommets du massif des Écrins.

Le premier sur les lieux, le capitaine Alexandre Davout, neveu du maréchal

d’Empire Davout, secondé par le lieutenant Froester, avait la mission

d’établir la géodésie dite du second ordre. Lors de cette campagne, il a

gravi l’Aiguille Centrale d’Arves (1852, 3513 m) et, probablement le pic

Jocelme (3457 m, 1853, Bonvoisin sur la carte). Pour l’Aiguille Centrale

d’Arves, ce ne semble pas être une première : des documents permettent de

savoir que des habitants de Valloire y sont monté en 1839. En revanche, pour

le Jocelme c’est probablement la première connue et attestée.

Puis, durant l’été 1853, d’autres officiers sont venus dans le massif pour

établir la géodésie finale en stationnant sur les points désignés et mesurés

préalablement par le capitaine Davout, afin de fixer les limites entre

communes permettant de rabouter les cartes du cadastre, mais surtout

d’obtenir le maximum d’altitudes et de détails pour dessiner la carte.

C’est ainsi que, durant l’été 1853, les officiers en charge des derniers

relevés topographiques et de la cartographie ont peut-être escaladé les sommets

suivants :

• le lieutenant Émile Meusnier : la Barre

des Écrins (4102 m), le Pelvoux (3946 et 3932 m), l’Ailefroide Orientale

(3847 m), l’Ailefroide Occidentale (3954 m), Neige-Cordier (3614 m), les

Agneaux (3664 m), la Pointe Nérot (3538 m) ;

• le capitaine Joseph Constant Cousinard :

le Bonvoisin (3480 m) et le Jocelme (3457 m) ;

• dans le secteur de la Bérarde, le

capitaine Louis-Hippolyte Bourgeois : la Tête Nord du Replat (3342 m),

l’Aiguille du Plat de la Selle (3596 m), le Grand Pic de la Grave (3667 m),

le Jandri, la Tête des Fétoules (3459 m), l’Aiguille des Arias (3221 m),

l’Aiguille d’Entre-Pierroux (3168 m) et la Cime du Montagnon (2895 m) ;

• et, enfin, au sud, le capitaine Courrier :

les Rouies (3589 m) et le Sirac (3441 m).

Si les documents des années 1851-53 ne permettent pas de donner avec

certitudes des dates (mois et jours) pour ces ascensions, les données

géodésiques des minutes de la carte finale convergent pour attester la

réalité de ces ascensions.

Chaque officier était accompagné d'un muletier et d'un ou plusieurs guides.

Payés directement par les officiers sur les sommes qui leur étaient confiées

à leur départ de Paris, les noms de ces guides et muletiers n'apparaissent

jamais dans les archives – correspondances et mémoires – des officiers de

l'État-major. Seuls des accidents dramatiques permettent de conserver des

traces de ces montagnards anonymes. En 1853, le guide du capitaine

Vuillemot, chute sous ses yeux dans le Valbonnais : les secours financiers

demandés par l'officier permettent d'identifier le guide. Il en va de même

pour un guide du capitaine Adrien Durand : foudroyé sous ses yeux dans le

Vercors, il est identifié dans les archives.

_______________

Conclusions… provisoires

Les recherches menées dans les fonds d’archives du Service

Historique de la Défense, de l’I.G.N., ainsi que des archives

départementales de l’Isère, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes,

permettent de prendre la mesure des opérations sur le terrain nécessaires à

la réalisation des cartes de Bourcet (1749-1755) et de l’État-major

(1851-1854 pour les Alpes du Sud). Elles permettent aussi la découverte, à

ce jour, de plus de trente ascensions oubliées de sommets majeurs dans les

massifs de l’Oisans, des Écrins, dans le Queyras et l’Ubaye. Toutes ces

ascensions sont le fruit d’une collaboration sur le terrain des

officiers-géographes, des officiers de l’État-major et d’habitants des

vallées, porteurs et guides.

De ces deux opérations cartographiques, celle des années 1749-1755 dans le

Haut-Dauphiné est la plus importante au regard de la connaissance

historique. Les ingénieurs géographes avaient acquis dès le milieu du XVIIIe

siècle, une connaissance fine de la topographie des Alpes du Sud. Les

sommets les plus importants, accessibles ou non, visés depuis toutes les

points de la géodésie primaire étaient localisés précisément et le niveau

des détails dans les zones habitées n’avait rien à envier aux cartes

actuelles au 1/25 000. La Barre des Écrins, par exemple, avait été visée et

localisée précisément par des triangulations conduites depuis la Vallouise,

la haute Romanche et le Vénéon. Contrairement à ce qui a toujours été écrit

dans les histoires de l'alpinisme, la Barre des Écrins était connue comme

étant le plus haut sommet du massif, et elle était précisément localisée

aussi bien depuis la Vallouise que depuis le Vénéon, depuis au moins le

milieu du XVIIIe siècle.

La mise en 3D des cartes de Bourcet et d’Arçon, effectuée par Alexandre

Nicolas, révèle que les ingénieurs militaires avaient une connaissance,

jusque-là négligée, du relief : sur la carte de la Vallouise en 3D, les

formes et les volumes du Pelvoux, du Pic Sans Nom et des Sagnes,

apparaissent sans ambiguïté.

Il semble assuré, de plus, que des recherches plus approfondies sur ces

mêmes cartes pour les Alpes-Maritimes augmenteront le nombre de sommets

gravis avant la naissance de l’alpinisme sportif.

Des recherches similaires menées en Italie par Eugenio Garoglio, historien

au Centro Studi e Ricerche storiche sull’Architettura Militare del Piemonte

de l’Université de Turin, ont permis de découvrir une série d’ascensions

oubliées sur des sommets majeurs des Alpes piémontaises. Elles sont

intervenues, elles aussi, lors des projets de cartographie militaire des

XVIIIe et XIXe siècles. Mais certaines ont pris place avant, parfois bien

avant.

Présente lors de la conférence du 14 août à Vallouise annonçant publiquement

ces découvertes, Michèle Virol, professeur à l’Université de Rouen,

présidente du conseil scientifique du Comité Vauban-UNESCO, spécialiste de

Vauban et des ingénieurs militaires aux XVIIe et XVIIIe siècles, a confié

ses impressions : « Votre travail est un tour de force qui nous oblige à

repenser ce que nous pensions savoir : les montagnes et les littoraux

n’étaient ni des blancs de la carte, ni des non-lieux. Il faut poursuivre le

travail. »

Quant à Sue Hare, administratrice de l'Alpine Club, elle ne cachait pas son

enthousiasme à la fin de la conférence.

Ces découvertes ne sont qu’un début : outre la confirmation des

ascensions réalisées durant l'été 1853, il nous reste à comprendre de façon

fine l’ensemble des opérations sur le terrain des officiers ayant mené ces

deux grands projets de cartographie. Il nous reste aussi à reconstituer les

vies des habitants des communautés montagnardes qui ont accompagné les

officiers dans leurs patient travail afin de comprendre qui étaient ces

héros anonymes.

Mais d’ores et déjà, nous savons que nos recherches sont une porte grande

ouverte sur une autre histoire des Alpes.

______________

Olivier Joseph, Paul Billon-Grand

Vallouise, le 15 août 2015.

Eugenio Garoglio, Alexandre Nicolas.